毎年のペットドック(犬の健康診断)が、私のダックス(当時15歳)の命を救いました。

脾臓腫瘤の早期発見から血管肉腫の診断に至った体験を通して、ペットドック(犬の健康診断)で得られるメリットと予防医療の重要性をお伝えします。

ペットドックが愛犬の命をつないだきっかけ

みなさんの愛犬は「ペットドック(犬の健康診断)」を受けていますか?

私の愛犬は、誕生月にペットドックを受けることを習慣にしています。

この毎年受けていたペットドックの習慣が、後に愛犬の命をつなぐ大切なきっかけになったので、体験をシェアさせてください。

参考になりましたら幸いです。

先住犬での苦い経験

私には、忘れられない経験があります。

先住犬は、脾臓にできた血管肉腫が破裂し、出血性ショックで突然、深夜に倒れました。

ふらふらとトイレに向かったと思ったら、バタっと倒れてしまいました。

夜間救急から緊急入院して急遽、脾臓・副腎・腎臓を摘出しましたが、腫瘍はすでに浸潤しており、末期の状態。

全く予想だにしない展開で、当直獣医の説明が頭にすぐ入りませんでした。

できるだけのことはしましたが、摘出手術からわずか1ヶ月で旅立ってしまいました。

当時、まだ10歳4ヶ月。

それまで大切に育ててきたのですが、あまりに悔しく、やり切れない経験でした。

当時通っていた動物病院には、ペットドックという仕組みがありませんでした。

また、当時の私は無知で、自分の犬が倒れるまで「血管肉腫」という病気自体すら知らなかったのです。

だからこそ「定期的な健康診断で早期に発見できていたら」と、強い悔いが残りました。

信頼できる獣医師との出会い

先住犬が倒れたとき、深夜に救急で運び込んだ時に診てくださった獣医師が誠実で信頼できる先生でした。

この経験をきっかけに、その動物病院が、愛犬たちのかかりつけの動物病院になり、当直で見てくださった獣医が、犬たちのホームドクターになりました。

また、そこの動物病院は予防医療に力を入れていました。

ペットドックの制度も整っており、毎年受けられる環境。

2頭目の犬は、そこでのペットドックが大きな意味を持つことになります。

ペットドック:2頭目の犬で、血管肉腫の早期発見

それから2頭目、3頭目の犬には「必ず毎年ペットドックを」と決め、毎年、犬たちの誕生月に受けるようにしました。

そして2頭目の犬は、15歳の誕生月に受けたペットドックのエコー検査で脾臓に腫瘤が見つかります。

脾臓にできる腫瘤は、摘出して病理にかけなければ、良性か悪性含めて詳しい診断はできないとのことです。

ただ、獣医師からは「脾臓にできる腫瘤は、血管肉腫の可能性が捨てきれない」と説明を受けました。

私は「脾臓に腫瘤が見つかった」と聞いて、迷わず摘出手術を依頼。

あんな辛い思いはしたくない、7年前の先住犬の苦い思い出が蘇りました。

脾臓摘出手術の結果、幸い、腫瘤は脾臓の内側に留まっており破裂もなく、無事に原発病巣を切除できました。

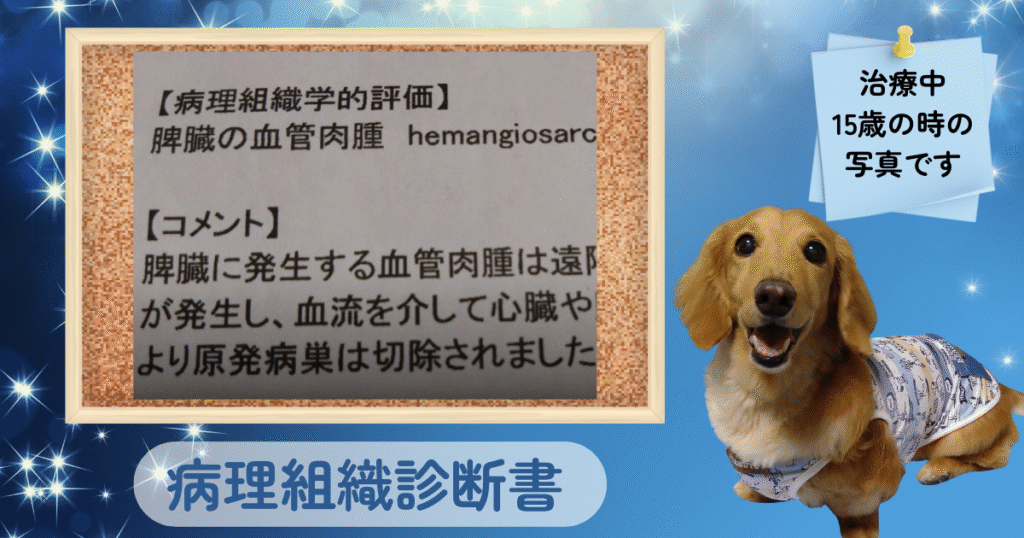

ただ、診断結果自体は、一番恐れていた血管肉腫。

私にとって、2頭目の犬も血管肉腫。

心の中で先住犬に、どれだけ「守って欲しい」とお願いしたことか。

しかも、この2頭目の犬にとっては、2年前の口唇悪性黒色腫に続く、犬生二度目の悪性腫瘍でした。

ただ、先住犬の血管肉腫の発見時とは異なり、自覚症状が出て辛い思いをさせる前に早期発見・早期治療によって、最悪の事態を防ぐことができたのです。

ペットドックの有り難さが、ものすごく身に沁みました。

ペットドックの重要性を痛感

この経験から、私は改めてペットドックの重要性を痛感しました。

・自覚症状が出る前に病気を見つけられる

・破裂や急変を防げる可能性がある

・治療できる選択肢が広がる

・飼い主が「悔いの少ない選択」をしやすくなる

特に、血管肉腫は発見が遅れると大事になりやすいため、しかも、それを近くで見て体験しているため、定期検診の意義はとても大きいと感じています。

私の愛犬が受けているペットドック(一例)

私の愛犬が通っている動物病院では、ペットドックのコースは3種類あります。

うちは、標準の「スタンダードタイプ」を受けていて、費用は約2万円。

ペットドック検査内容(一例)

・身体一般検査(視診・聴診・触診)

・尿検査・便検査

・血液検査(血球検査、生化学検査を含む全身フルスクリーニング)

・レントゲン検査(胸部・腹部)

・腹部エコー検査

これにより全身臓器の状態を詳しく把握し、初期の病気を発見できる可能性があります。

※検査内容や費用は病院によって異なりますので、あくまで一例です。詳しくは、かかりつけの動物病院にお問い合わせください。

飼い主さんへのメッセージ:愛犬にペットドックを!

ペットドックは費用も時間もかかります。

「まだ若いから、まだ元気だから大丈夫」と思う気持ちも共感できます。

しかし私は、先住犬での悔しい経験と2頭目の犬での早期発見の救いを経て、心から思います。

「健康診断は、愛犬の未来を守るための贈り物」 だと。

どうか、一年に一度、かかりつけの動物病院等でペットドックなど詳しい健康診断を受けさせることをご検討ください。

大切な愛犬たちと少しでも長く、一緒に穏やかな日々を過ごすために。

この記事が少しでも、皆さまのお役に立てることを願っています。

術後にあると便利なグッズ