ペット栄養学会の大会で購入した書籍は10冊以上。

どの書籍も、おうちケアの場面や、動物病院に行くべきか迷う時の参考になり、大変重宝しています。

こちらでは、これまで実際に手に取り、読んでよかったと感じた書籍を厳選してご紹介します。

一飼い主として、シニア期のケアや日々の健康管理に役立つ視点を得られた本ばかりです。

愛犬との暮らしをより深く理解したい方や、おうちケアのヒントを探している方の参考になれば嬉しいです。

ペット栄養学会で出会える、貴重な専門書

日本ペット栄養学会などの学会には、企業展示ブースが設けられており、

そこでは専門的な書籍との出会いがあります。

一般の書店では手に入らないような、動物医療・行動学・栄養管理に関する本が並び、

飼い主の自分でも購入できるのが魅力です。

私も毎回楽しみにしていて、

特にペットの加齢や健康管理に役立つものを中心にこれまで集めてきました。

実際に購入!シニア犬の飼い主にお勧めの書籍、11選

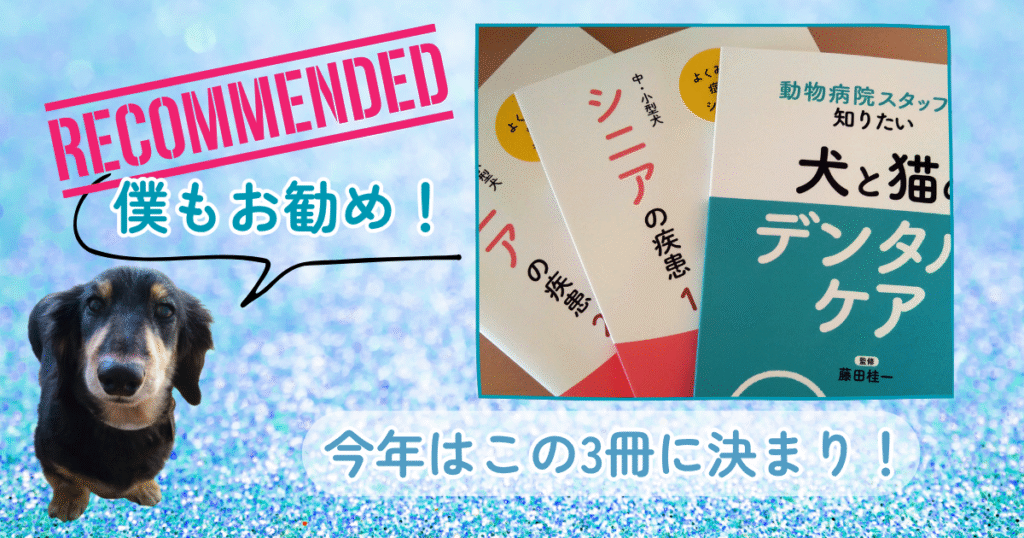

📗『犬と猫のデンタルケア』(EDUWARD Press)

こちらも今回購入した、犬と猫の口腔ケアに特化した専門書。

子犬の頃から歯磨きを続けてきた私にとって、まさに“答え合わせ”ができる一冊でした。

特に、歯周病リスクや歯磨きの実践法が具体的に記載されており、日々のケアへの理解が一層深まりました。

📗『中・小型犬 シニアの疾患1・2』(EDUWARD Press)

シニア期に多く見られる症例を、体系的に学べる2冊。

今回の大会で購入した書籍。

おうちでの様子に「ちょっと気になる変化」があった時、

この本が手元にあることで落ち着いて判断できる一冊になると思います。

📗『イラストでみる犬の病気』(講談社)

口腔腫瘍が広がっていく愛犬の口内の様子を、こちらの本のイラストを使って記録したことがあります。

コピーした図にメモを加えて、診察時に獣医師に見せたところ、

病気の進行状況がとてもよく伝わり、治療方針の参考になったと言われました。

文章だけでは伝えにくい口の中の状態も、

正確でわかりやすいイラストのおかげでスムーズに獣医と情報が共有でき、大きな助けとなりました。

その他のページも、病気の部位や症状が視覚的に把握できるので、

専門知識がなくても理解しやすく、家庭での観察や病院での相談にもとても役立つ一冊と感じています。

📗『イラストでみる犬の応急手当』(講談社)

いざという時、どうすればよいのか迷ってしまう場面にも、この本があれば安心です。

出血や異物誤飲、熱中症など、飼い主がまずできる応急対応を、イラストでわかりやすく解説。

緊急時に焦らず行動するためにも、手元にあると心強い1冊。

おうちで起こりうる様々なケースに備えて、事前に目を通しておくのもおすすめです!

📗『イラストでみる犬学』(講談社)

犬の体のつくり、行動、感情など、基本的な「犬という生きもの」への理解を深める入門書です。

骨格や筋肉、感覚の特徴から、犬がどう感じ、どう動くのかが、イラスト付きで丁寧に解説されています。

この本を読むことで、日常の何気ない仕草や行動の意味が見えてくるようになり、

飼い主として愛犬との関わり方がより深まりました。

初めて犬と暮らす方はもちろん、ベテランの飼い主さんにも役立つ内容かと思います。

📗『獣医皮膚科専門医が教える 犬のスキンケア パーフェクトガイド』(interzoo)

皮膚トラブルが起きやすい愛犬のために、

スキンケアの基本からケア製品の選び方、洗い方のコツまでを網羅。

症例写真が充実していて、日常ケアの見直しにも役立ちます。

愛犬の皮膚トラブルに悩む飼い主さんには特におすすめです。

うちは愛犬の皮膚炎に悩まされた経緯があります。

(結果的には甲状腺機能低下症による皮膚炎だったことが判明)。

最初は原因がわからず、とにかく痒がるので、

主治医と相談して薬用シャンプーを2日に1回行いました。

この時もこの書籍のスキンケア用品一覧が大変参考になりました。

📗『ペットサプリメント活用ガイド』(EDUWARD Press)

ペット用サプリメント、実際どれをどう使えばいいの?

そんな疑問に答えてくれる1冊。編集は日本ペット栄養学会です。

サプリメントの基礎知識や利用に関して、疾患別に解説されていて、

サプリメントの選び方や与え方が体系的に学べます。

今回の大会でも、抗酸化サプリメントのDHA (ドコサヘキサエン酸)が取り上げられており、

ペットにおけるサプリメント利用の可能性は広がっているように感じました。

シニア犬のケアを考えるうえでも、ぜひ手元に置いておきたい一冊です。

📗『もっと知りたい 学びたい よく診る犬の疾患・猫の疾患』(interzoo)

よくある疾患の理解を深められる実践的な内容で、家庭でのケアや観察にも活かせます。

一見難しそうな病気のメカニズムも、図や写真が多く、読みやすいです。

日々の変化を見逃さないために、手元に置いておきたい書籍のひとつです。

📗『動物医療従事者のための臨床栄養学』(EDUWARD Press)

やや専門的な内容ですが、栄養を医学的視点から捉えたい方にはとても勉強になります。

疾患ごとの栄養管理がわかりやすく記載され、病気と食の関係をより深く学べる内容です。

シニア期の愛犬の食事を考えるうえでもヒントが多い一冊。

私の犬は口腔内悪性黒色腫で電気化学療法・放射線治療時に食道瘻チューブを設置しました。

経腸栄養法の記載があり、設置の手順などが載っているため、参考になるとともに安心に繋がりました。

📗『ナビ犬POLくんとやさしく学ぶ 犬と猫のからだのしくみ』(interzoo)

イラストやキャラクターのPOLくんがナビゲートしてくれる、

やさしい解剖生理の入門書。

「体の中では何が起きているのか?」を視覚的に理解できるので、難しい印象の解剖学もすっと入ってきます。

初学者にもおすすめですが、意外とベテラン飼い主さんにも発見が多い一冊かと思います。

📗『基本からよくわかる 犬と猫の栄養管理』(interzoo)

ペットの栄養学の基礎が丁寧にまとめられており、日々の食事を見直したい方にぴったり。

成犬、老犬など、繁殖期、成長期とライフステージに合わせた栄養の考え方や、

疾患別の対応も丁寧に解説されています。

「なぜこの食材がいいのか?」の理解が深まる、実用的な内容です。

一頭目の犬は最期、末期の多発性血管肉腫で

術後、抗がん剤治療ができない中でも、

サメ軟骨や舞茸などのβグルカンのサプリメントを主治医から提案され摂っておりました。

なぜ、それらを摂ることを勧められたのか、その根拠がこの書籍で裏付けされ、安心に繋がりました。

まとめ:書籍が愛犬の毎日を守るヒントを教えてくれる

今回ご紹介した書籍は、

どれも「愛犬の健康を守るために、自分にできることを知りたい」と願う飼い主の私にとって、

心強い味方になってくれました。

病気のこと、食事やスキンケアのこと、サプリメントの活用法まで、

専門的な内容ではありますが、一飼い主の視点で読んでも学びの多い本ばかり。

日々のケアに迷ったとき、不安になったとき、何度もページをめくってきました。

書籍の力は、静かに、でも確かに、飼い主を支えてくれます。

獣医さんからの説明も、こちらが幾らかの知識を持っていると、スッと頭に入ることも。

もし気になる書籍があれば、ぜひ一度手に取ってみてください。

愛犬の毎日を守るヒントが、きっと見つかるはずです。