保護犬を迎えたいけれど、しつけや生活がうまくいくのか不安。

そんな風に考える方も多いのではないでしょうか。

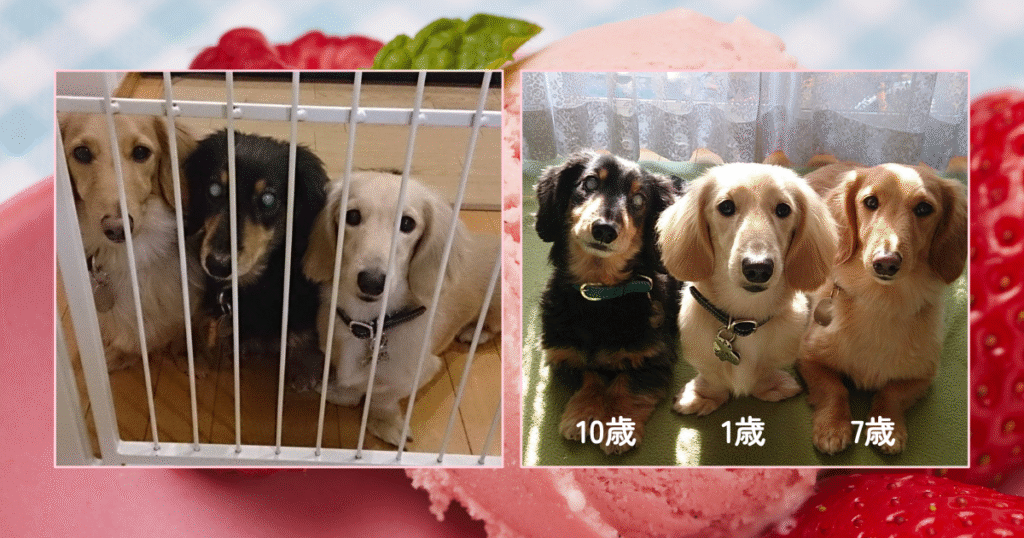

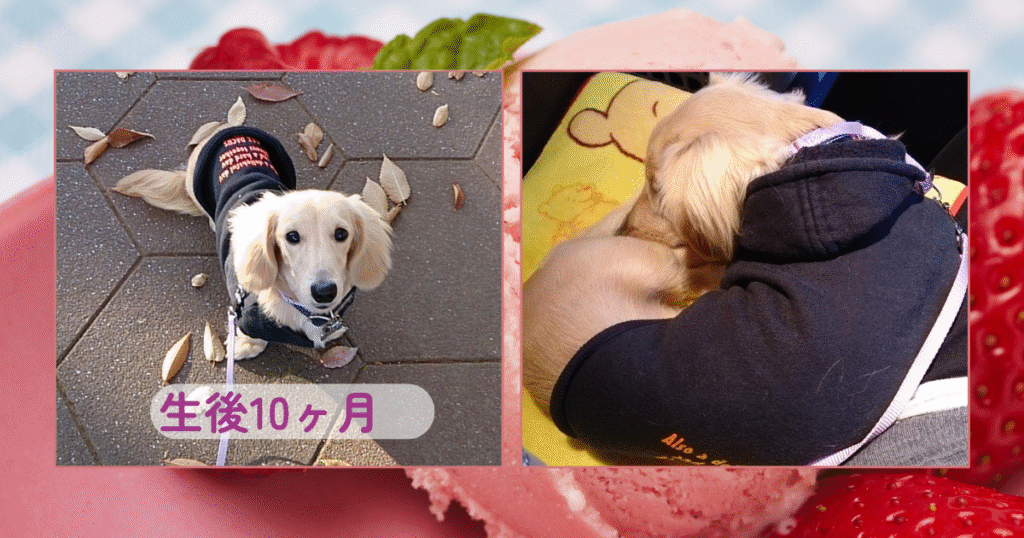

3頭目のダックス(現在13歳)は、生後10ヶ月で飼育放棄され、真夏のマンションに置き去りにされた元保護犬です。

この記事では、私自身の体験談をベースに、迎え入れ当初のエピソードや成長の過程を振り返りつつ、現在の保護犬制度についても触れます。

一飼い主として、そして東京都の動物愛護推進員としての立場から、保護犬との暮らしがどのようなものかを少しでもお伝えできれば幸いです。

出会いは動物病院の張り紙から

きっかけは近所の動物病院。

「里親募集」の張り紙に目がとまりました。

話を伺うと、その子は真夏のマンション室内に置き去りにされ、飼育放棄されたダックス。

その後も、トイレのしつけや吠えが理由で、何人かがトライアルしても馴染めず、行き場を失っていました。

当時、私はすでにダックスを2頭飼っていました。

1頭は進行性網膜萎縮症で失明していた9歳、もう1頭は7歳。

「同じ犬種だから、飼えないかな?」と動物病院から声をかけられたのが、出会いの始まりでした。

保護犬を迎える決意

生後10ヶ月という月齢なら、まだしつけが間に合うのではないか。

迷いましたが、そう思い、家族として迎えることを決めました。

子犬の頃の写真もなく、抜けた乳歯もなく、血統書もありません。

かなり痩せていて、お耳も汚れており、「これまでどう過ごしてきたのだろう」と胸が締め付けられる思いでした。

前の飼い主は鑑札の届けもしていなかったとのことでした。

私が新しい名前で登録し、おうちに迎えるときに動物病院の外来でマイクロチップも入れました。

「この子をもう一度、スタートさせてあげたい」

そんな強い気持ちを抱いたのを覚えています。

当初の苦労と先住犬たちの支え

家族に迎え入れた当初は、置き去りにされたトラウマからか分離不安が強く、お留守番が大の苦手でした。

一方で、トイレは先住犬のお兄ちゃんたちを見習ってすぐに覚えるなど、順応の早さも見せてくれました。

そして何よりも、この子の成長を支えてくれたのは、2頭の先住犬の存在であったと思います。

1頭目の対応

既に失明していた1頭目のダックスは、目が見えないながらも「教育係」をかってくれました。

正直、この犬とうまくやっていけるのかが一番の課題でした。

なぜなら、1頭目の犬は進行性網膜萎縮症で失明しています。

以前、良かれと思って生後1ヶ月半の2頭目を家族に迎えたとき、見えないながらも子犬の気配を察知し、警戒し、拗ねたような表情をして、2週間ほど寛いだ姿を見せることがありませんでした(その後はすっかり仲良しになりました)。

しかし、今回は様子が違いました。

飼い主の私も、犬たちも、多頭飼いの生活に慣れていました。

「僕がリーダーだ!」と言わんばかりに堂々と振る舞っているかのようで、3頭目が噛んではけないものを噛んだ時には吠えて教え、時には甘噛みで威嚇も!

そんな姿に、この子は兄貴分の後ろにならい、自然と一歩引いて尊敬するように見えました。

2頭目の対応

一方、優しい性格の2頭目は、多少、子犬にしつこくされても受け入れる包容力があり、その様子はまさに「保育係」でした。

子犬は、かなり慕い、常にくっついて行動し、遠慮もせず戯れも多くありましたが、2頭目は、それらすべてを受け止めてくれる存在で、3頭目が甘えて、体に顎を乗せる写真が多く残っています。

また、今回も、日常の様々なケアをする時も、先住犬たちを優先して行ったため、新しく家族に迎えた3頭目の犬も、その姿を見て学び、真似をして自然と従い、状況を受け入れてくれました。

ご褒美がもらえる自分の順番が回ってくるのを察すると、尻尾を振って喜んでくれていたのが印象的です。

この子がすくすく育ってくれたのは、私一人の力ではなく、先住犬2頭の愛情と教育のおかげと今も感じています。

私と1対1で向き合う時間

この子の成長に欠かせなかったのは、2頭の先住犬の支えだけではありません。

かなり分離不安があったので「この子自身とも、私はしっかり1対1で向き合いたい」と思いました。

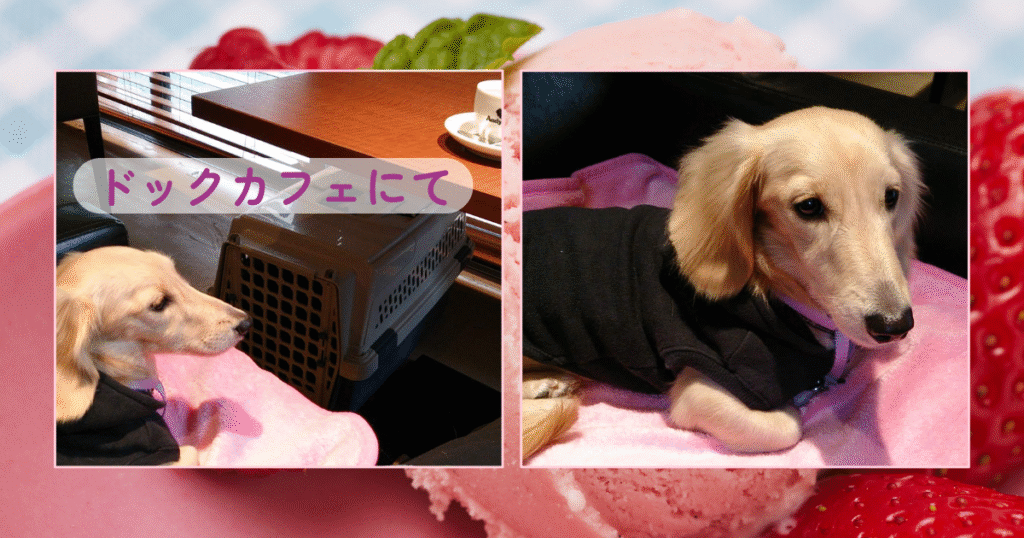

そこで、先住犬たちが以前お世話になっていたドックトレーニング教室に、あえて、お兄ちゃん犬たちをお留守番させて、週に1度(3ヶ月間)、トレーニングに通いました。

そこでは、基本的なしつけを一緒に学ぶことだけでなく、私と信頼関係を築くことを第一の目標に、一緒に色々楽しみました!

また、しつけ教室の前後には必ずドッグカフェに寄り、様々な環境に慣れる練習も行いました。

その経験があったからこそ、カフェは今でもこの子にとって安心できる場所の一つになっています。

今では、お兄ちゃんたち2頭が天寿を全うし旅立ちましたが、この子が1頭になった今も、カフェに連れて行くと、すぐに安心してお昼寝を始める姿が見られます。

先日もスターバックスに連れて行きましたが、穏やかに寄り添ってくれるその存在は、今では逆に私を支えてくれています。

13歳になった今

早いもので、あれから12年。

今ではすっかり私の相棒、中心的存在です。

「保護犬だから」というより、「かけがえのない家族」として、日々をともに歩んでいます。

周囲からは、この子が元保護犬と話すと驚かれることが多いです。

動物愛護推進員として伝えたいこと

私は1頭目の愛犬が失明したことをきっかけに、犬について勉強を始めました。

その経験を活かしたいと考え、1級愛玩動物飼養管理士を取得しました。

また公募を経て東京都動物愛護推進員に委嘱され、微力ながら適正飼養の普及活動にも携わっています。

私は、今回、動物病院から直接、保護犬を引き取りましたが、現在では多くの地域で動物愛護センターが保護犬の譲渡を担っています。

ただし、公的な譲渡制度では「先住犬がいる場合は対象外」といった条件が設けられているケースもあります。

私は「先住犬がいるケースも譲渡の対象にして欲しい」という気持ちがありますが、難しいケースもあると思いますので、今後、検討が進むといいな、と願っています。

保護犬を迎えるという選択

保護犬を迎えることは、簡単なことではありません。

それまでの背景が見えない分、トラウマやしつけの問題を抱えている子も多く、根気や覚悟が必要です。

それでも、一緒に時間を重ねれば、必ず心を通わせる瞬間がやってくると思っています。

私にとっては、先住犬たちの支えとともに育った、やんちゃなこの犬が、今ではかけがえのない相棒となりました。

まとめ:保護犬を迎えようか迷っている方へ

- 保護犬との暮らしは苦労もあるが、それ以上に大きな喜びがある

- 飼い主の時間や覚悟があれば、迎え入れは可能

- 保護犬だからこその絆が深まる

保護犬を迎えようか迷っている方へ。

少しでも私の体験が参考になれば、こんなに嬉しいことはありません。

お読みいただきましてありがとうございました。

関連記事

保護犬として迎えたこの子も、気づけば13歳。

シニア期を迎えてからは、より一層「健康管理」や「日々のおうちケア」の大切さを感じています。

あわせて、こちらもお読みいただけると幸いです。